中士幌小の出来事(2024)2学期編

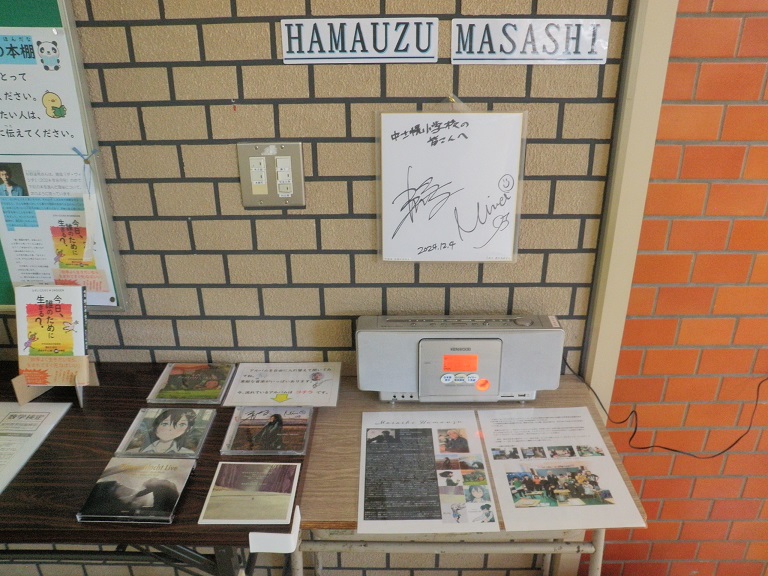

浜渦氏コーナー

12月4日(水)に行った特別授業の講師をしていただいた浜渦正志氏の特設コーナーを設置しました。

ご寄付いただいたCDを毎日流して心を癒されています。素敵な音楽をこれからも発信していただけたら幸せです。

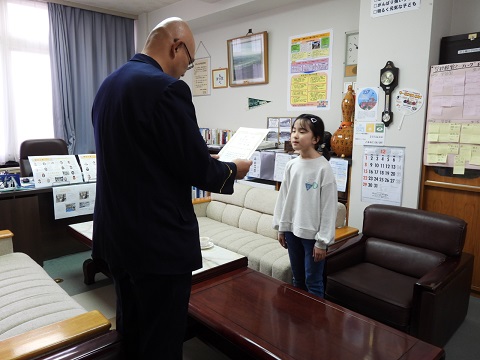

12月6日(金) 防火防災標語

士幌消防署の防火防災標語コンクールにおいて、本校児童が優良賞をいただきました。

「火は消した? みんなでかくにん 火の用心」

冬を迎え各地では火災事故が多発しています。外出する際や就寝の際には、火の元の確認をし火災事故には十分気をつけましょう。

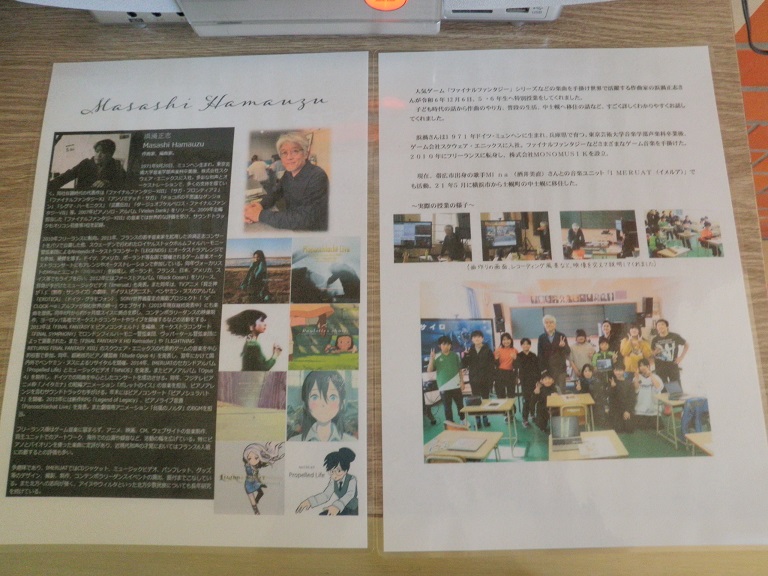

12月4日(水) 外部講師授業

5・6年生から作曲家 浜渦正志さん(中士幌在住)のお話を聞きたいとリクエストがあり、士幌町CSコーディネーターに依頼し実現しました。(浜渦さんについてはこちらのURL(http://www.masashihamauzu.com/profile19.html)をご覧ください)

授業は児童が事前にお伝えした質問にお答えいただいたり、生い立ちや曲ができるまでの様子などをお話しいただいたりしたあっという間の2時間でした。

表現することの大切さ(自分の対して表現する、他人の評価を気にしすぎない)、自分のやりたいことやこれまでやってきたことが今につながっていることなど、たくさんのお話をしてくださいました。後半は完成作品を観ながら、映像に合わせてどんな思いを曲に込めたのかなどを説明してくださいました。児童も発見や気づきがあるたびに驚きや歓声を上げていました。

授業後は、教室で児童と一緒に給食を食べていただきました。

今回縁を繋いでくださった士幌町CSコーディネーター:服部さん、引き受けていただいた浜渦さん、マネ自明としてくださった酒井さん、放蕩にありがとうございました。

11月28日(木) 北海道応援大使プロジェクト

北海道日本ハムファイターズが2023年からまちづくり、まちおこしに寄与すること目的にスタートした北海道応援大使プロジェクトとして士幌町に五十幡亮汰選手と細川凌平選手がやってきました。士幌小学校を会場に士幌小学校と中士幌小学校、上居辺小学校の全児童が集まりました。両選手とB-Bを拍手で迎え、選手と一緒に写真撮影をしたあと、選手のキャッチボールやスイングを披露してくれました。また、学校を代表して選手とキャッチボールをしたり、選手からサイン色紙をプレゼントをされたりしました。最後は全児童が選手に見送られハイタッチで退場しました。

来季の両選手への応援が熱くなりそうです。

北海道応援大使プロジェクトのようす(北海道日本ハムファイターズのサイト)は次のURLからご覧になれます。

https://www.fighters.co.jp/news/detail/202400627854.html

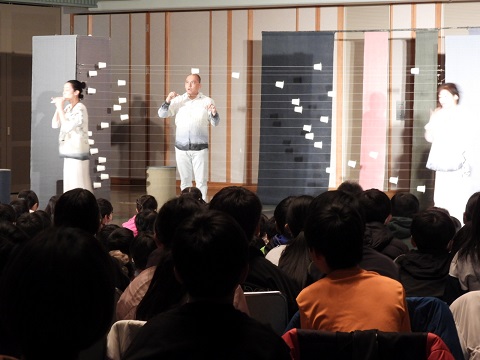

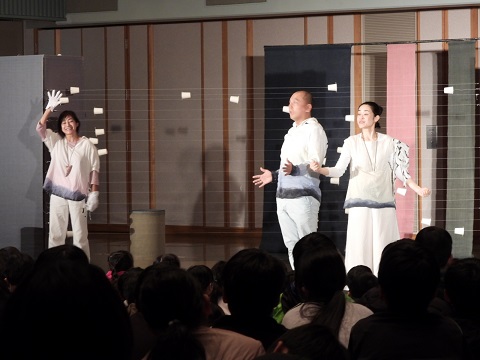

11月27日(水) 芸術鑑賞

士幌町小学生の芸術鑑賞が行われました。士幌小と中士幌小、上居辺小の全児童が士幌町総合研修センターに集まり、児童劇「ねこはしる」(アートインAsibina)を鑑賞しました。「ねこはしる」は「のはらうた」で著名な詩人_工藤直子さんの原作をもとにした演劇で、演者のイメージ豊かな言葉とオカリナやストリングラフィで奏でる音楽との劇でした。

11月22日(金) 集合学習(低)

上居辺小1・2年と一緒にJR池田駅から汽車に乗JR帯広駅へ行きました。初めて汽車に乗る児童もいたようです。十勝川を渡り、幕別駅、札内駅経由し、札内川を渡って、鉄道高架を通って帯広駅に到着しました。普段見ることがない景色をたくさん見ることができたようです。

帯広ではふじもり食堂で昼食を食べて、とかちプラザを見学しました。

11月20日(水) 研究授業

1・2年経種学級で研究授業を行いました。今回は体育の授業を行い、研究主題「「未来に向かって自己を創造する児童」に迫りました。

児童一人一人が本時の課題とゴールを確認、理解し授業に臨みました。児童はやりたい思いをもち続け、自分の課題に向き合い続けました。

この日は、学校教育指導訪問の日でもあり、十勝教育局指導主事、士幌町教育委員会参事と課長にも授業を見ていただき、その後の校内研修にも参加いただきました。

今年度は4本の研究授業を行い、研鑽を重ねました。

11月13日(水) 防犯教室

今年度は防犯教室を行いました。講師に帯広警察署生活安全課の方をお招きし、「いかのおすし」の確認や不審者について学びました。最後には、生活安全課の方が不審者役となり、不審者から逃げる練習を行いました。また、中士幌駐在所長から「子ども110番の家」についてお話もありました。

十勝管内でも不審者情報が多く寄せられているようです。しっかりと距離をとっていつでも逃げられるように心の準備をしておくことが大切です。十分気をつけましょう。

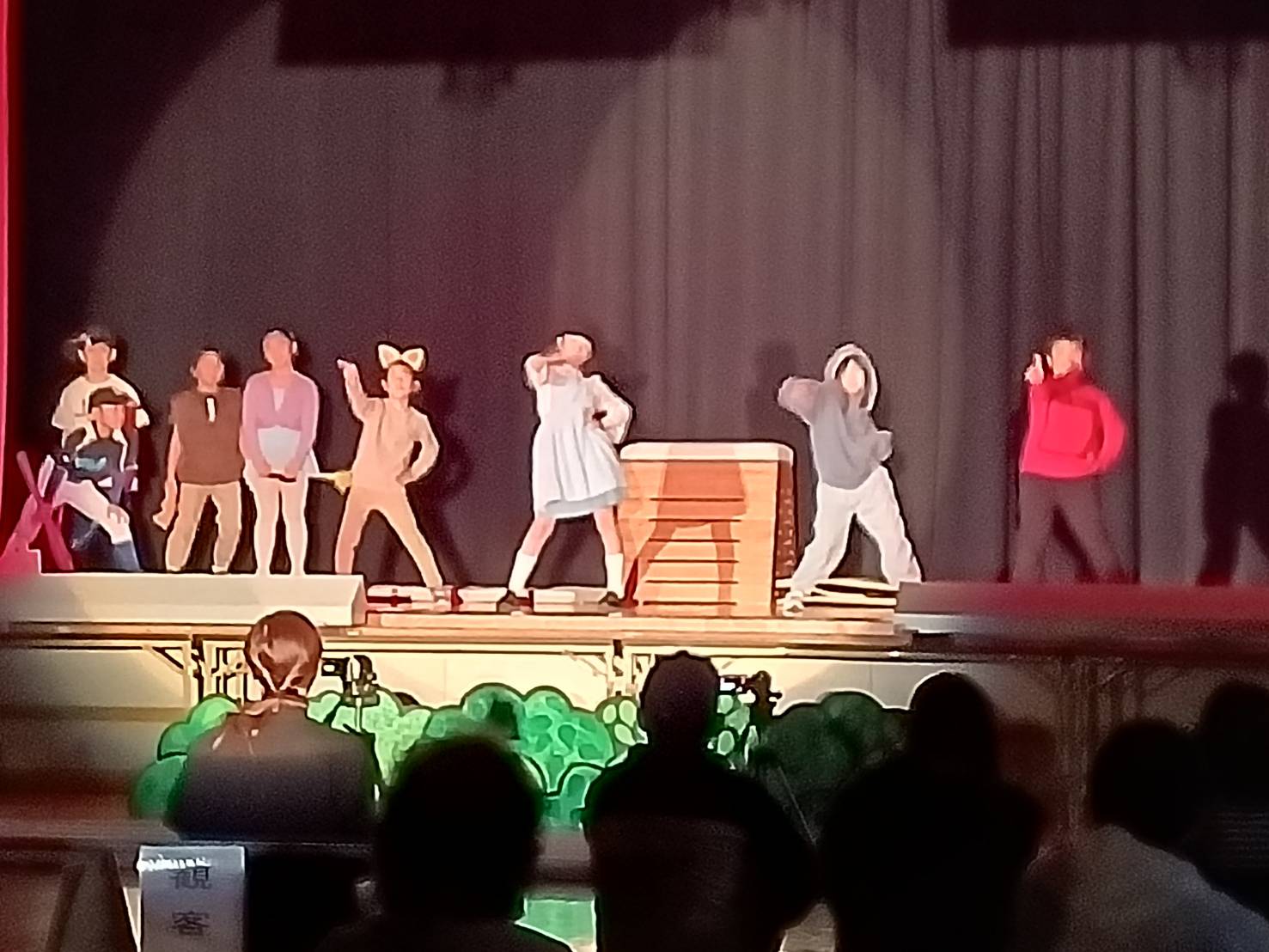

11月2日(土) 学習発表会

1年生によるはじめの挨拶で幕を開けました。

低学年は、日常の朝の風景を発表しました。中小タイム(朝活動の時間)の一週間の取組を発表しました。児童が曜日によってかわるがわる先生役を演じ朝の会の様子、鉄棒や音読、歌などを全員が発表し観客から大きな拍手をいただきました。

中学年は、脚本を一から自分たちで考え、ロールプレイングゲームの世界に自分たちの特技を落とし込み、とてもユーモア溢れる劇を発表しました。

高学年は、とあるテレビ番組をモチーフにして、テレビショー風にこれまで学習してきた士幌町について発表しました。士幌町の特徴や課題、未来像などをアイデアたっぷりに発表しました。

今年も全校児童の発表に取り組みました。今年は、アカペラで中士幌小学校校歌を歌いました。1~4年生が主旋律を5・6年生が副旋律を担当し、美しいハーモニーを奏でました。

10月22日(火) 救給カレー

この日は、災害用に備蓄してある救給カレーが給食で配給されました。災害が発生したとき、避難所となる中士幌小学校に50食備蓄されています。レトルトパックにカレーとご飯が入っています。教室では先生から説明を受けた後、食べました。非常用ですので温められていませんが、児童は味わっていました。

昨今各地で様々な災害が発生しております。避難生活を余儀なくされている方も多くおられます。いつどこで起こるかわからない災害に備えることはとても重要なことです。

9月30日(月)10月7日(月) 地域貢献事業

両日、北洋道路株式会社様の地域貢献事業により、児童玄関前や駐車場の舗装修繕、駐車帯の白線引きをしていただきました。補修個所の事前確認のため何度か下見に来られ、また駐車帯の白線をご提案いただきました。

日を分け、児童や教職員に迷惑がかからないよう早朝から作業していただきました。おかげさまでとてもきれいに整備されました。

北洋道路様、誠にありがとうございました。

10月2日(水) 実技研修

本校の経種教諭を講師に研修を行いました。今年度購入した研修図書の紹介と身体のしくみについてお話しいただきました。

脳に関する図書や体育に関する図書、ドリルなどをどのような内容なのかをとても分かりやすく紹介してくださいました。

体のしくみについては、関節の可動域や体幹、筋肉の使い方など実際に体験し学びを深めました。

今後、児童への指導に活用できる内容に参加された先生方も喜んでいました。

9月25日(水) 授業研究

5・6年伊澤学級で研究授業を行いました。伊澤学級では、6月に続き2回目となります。算数科「分数と小数、整数の関係を調べよう」(5年)、「データの特ちょうを調べて判断しよう」(6年)の学習を行いました。

担任は学習のファシリテーターとなり、児童自身が学習に主体的に向き合えるように思いに寄り添ってかかわるようにしていました。

児童は、本時のゴールを担任とともに確認すると、自分たちで授業を進め、個別学習、協働学習、交流を行い、課題解決に向かっていました。

授業の最後には、学習のまとめをみんなで(学年で)考え、授業を締めくくりました。

児童が主体的に学習に取り組み、目標を目指して進める学習スタイルが定着してきているようでした。

9月11日(水)~12日(木) 士幌町複式校合同修学旅行

中士幌小と上居辺小合同の修学旅行へ行きました。両校5・6年生合わせて19名の児童の修学旅行です。(修学旅行と宿泊学習を隔年で実施)

保護者と教員に見送られ中士幌小を7時にバスで出発し、札幌市へ向かいました。高速道で休憩をとり、最初の目的地「北海道開拓の村」に到着し開拓時代の街並みや農漁村群を見学しました。そのご、新札幌へ向かい、自主研修へと移りました。

二日目は小樽市へ向かい、オルゴール制作体験をし、小樽市博物館では北海道鉄道の歴史を学び、おたる水族館を見学ました。

二日間で北海道史や生物、科学などを体験・見学し多くを学んできました。児童にとってとても有意義な修学旅行になったことと思います。

9月5日(木) 授業研究

3・4年稲船学級で研究授業を行いました。算数科「大きい数のかけ算のしかたを考えよう」(3年)、「わり算の筆算を考えよう」(4年)の学習を行いました。

「未来に向かって自己を創造する児童の育成」を主題に「問題解決方法をよりよく見通せるように『ゴール(課題・規準)』を明確にし、主題に迫る。」と「適切な『評価』をし、必要に応じて児童と共有し、主題に迫る。」を仮説に立て、検証授業を行いました。

授業序盤で学習課題を確認後、3年生は「何十何の計算のしかたを説明できたらOK」、4年生は「わる数の25を何十とみて、どのように筆算したか説明できたらOK」ということを全員で共有し、課題解決に向かいました。

個別学習に取り組み、児童同士が自発的に交流をはじめ、協働して学習をまとめていきました。担任は、自力解決や児童交流のサポートに徹し、児童を主語とした授業展開に努めていました。

今後も主題に迫る研究授業に取り組んでまいります。

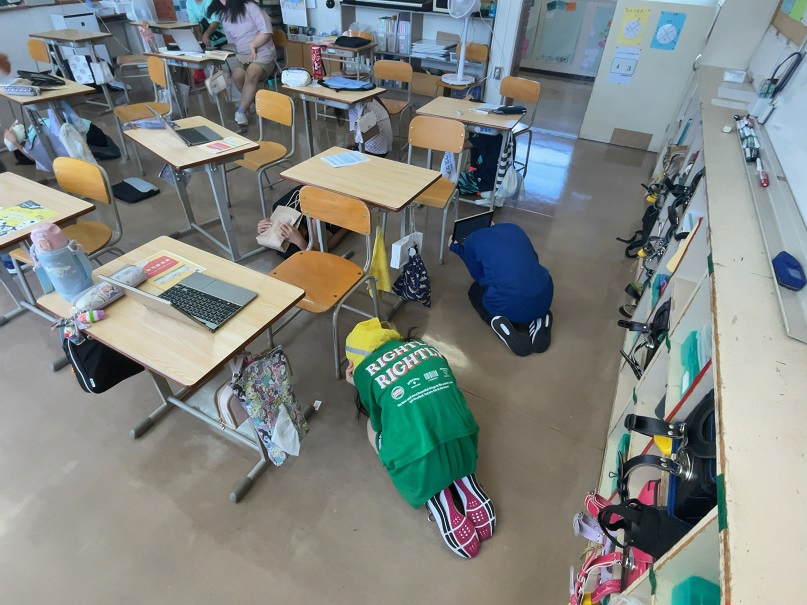

9月3日(火) 北海道シェイクアウト

北海道シェイクアウトに登録、参加しました。

ShakeOut(シェイクアウト)とは2008年(平成20年)にアメリカのカリフォルニア州で 始まった新しい形の訓練で、指定された日時に、参加者がそれぞれの場所で自身の身を守るために、一斉に行う統一行動訓練です。現在ではアメリカの他に、日本・ニュージーランド・カナダ・イタリア等世界各国で実施されるまでの規模に発展しています。北海道シェイクアウトは、防災の日に地域住民等との連携した訓練を実施し、地域における防災対策の強化を図ることを目的として行われます。

中士幌小学校も毎年参加しています。地震が発生したら、その場で「DROP(まず低く)」「COVER(頭を守る)」「HOLD ON(動かない)」の行動をとることです。

「まさか」の災害時にすばやく反応するためには、日頃から練習を積んでおくことが必要です。こうした訓練を通じて、「災害時には自らの身の安全は自ら守る」という防災の基本を備えておきましょう。

8月31日(土) ミニミニ運動会

PTA厚生部主催のミニミニ運動会を行いました。会員と児童を合わせておよそ40名が参加しました。開会式、準備運動のあとに4チームに分かれて競技を始めました。

チーム対抗輪投げ競争(ピンはペットボトル飲料)、チーム対抗紐引き競争、チーム対抗釣り競争(釣り上げるのは箱ティッシュか士幌ポテトチップス)、パン喰い競走と参加者みんなが楽しめる競技が考えられ準備されていました。

参加されたみんなが笑顔で過ごすことができました。

8月30日(金) むしむし学習

ひがし大雪自然館(上士幌町)の須田学芸員を講師に招き、3・4年生の理科の学習として昆虫について学習しました。この日はインターンシップとして上士幌高生3名が同行しました。

3・4年生は、虫網と虫かごを手に校舎西側の草原や小川周辺で動植物を採取、観察しました。講師から昆虫や植物の名前や特徴を教えてもらうなど見聞を広げることができました。

この学習を通じて動植物に少しでも興味関心をもつ児童が増えるといいなと思います。

8月7日(水)~9日(金) 士幌町・美濃市交流事業(美濃市訪問)

8月7日(水)から2泊3日、中士幌小6年7名と士幌小6年28名が岐阜県美濃市を訪問しました。和紙の里会館では、自身の卒業証書を漉き製作しました。うだつの上がる街並みでは、美濃市児童と一緒にうだつの上がる家屋や和紙工芸を見学し、学びを深めていました。

北海道では見かけない景色や建物など違いも多く発見し、帰町後は、それぞれレポートにまとめる予定です。

8月1日(木) 樹木伐採

校舎南側に立っていた2本の松を伐採しました。2枚目の画像のようにキツツキに突かれた痕がたくさんあり、倒木が心配されていました。関係機関に相談し伐採することとなりました。長年中士幌小学校を見守ってきてくれた大木を倒すのはとても寂しいですが、児童や学校の安全のために決断いたしました。

倒してみると、幹の中心はスポンジ状に柔らかくなっていました。昨今の気象状況はこれまでと様変わりしてきており、台風の上陸など大きな被害が出る前にと判断しました。学校の周りにはまだまだ中士幌小を見守ってくれる大木がたくさんあります。残された木々を大切に管理していきたいと改めて考えさせられました。

7月25日(木)26日(金) 夏休みチャレンジ学習

25・26日の両日、恒例の夏休みチャレンジ学習を行いました。

25日は中士幌小児童のみで行い、それぞれの課題を持ち寄り、およそ2時間学習に取り組みました。

翌26日は士幌小児童と一緒に士幌高校ボランティア部のご協力を得て実施しました。低学年・中学年・高学年に教室を分けてそれぞれの教室に高校生と先生方がついて、わからないところなどを教えました。

士幌町・美濃市交流事業(美濃市訪問団) 7月24日(水)

7月23日(火)から25日(木)にかけて、士幌町・美濃市交流事業として美濃市内小学校5校から30名の児童が来町しました。

24日(水)は、中士幌小と士幌小の6年生が訪問団と一緒に農場等の見学に行きました。士幌小児童とほぼ初対面、訪問団の児童とも初対面ということもあり、緊張気味の中士幌小の児童でした。時間の経過とともに訪問団の児童に質問するなど徐々に交流を図ることができました。

8月7日(水)には士幌小児童と一緒に美濃市を訪問し、美濃市の児童と現地交流をする予定です。再開できるのが待ち遠しいです。